四、五月间,一批拍完后因种种原因多年未播出的剧被集体抬上桌,2025年是积压剧“大赦年”的说法在坊间流传开来,有传言这是在长剧市场面临“冰河世纪”的情况下,上级部门在政策上进行了放宽,亦有媒体呼吁开放更多积压剧救市。长剧是不是真的不行了?对品牌而言,长剧还能投吗?

去库存是常态化,靠积压剧救市,很难

按照行业惯例,一部剧如果杀青后二到三年还没有成功播出就算是积压剧,通常而言积压时间越长,项目售价就会跌的越多,播出效果越差。为何会出现积压剧救市的说法?

如果搜索关键词就会发现,关于积压剧清库存的话题几乎每年都会出现,这也侧面说明了这一波库存释放或许属于周期性的松动。而之所以引起了比较大的舆论声量,可能是因为这一波集中放出的剧中《无忧渡》《折腰》《人生若如初见》这几部恰好都比较优质且具有话题性,搅动了2025年平淡的长剧市场,因而让大家产生了“积压剧救市”的感觉。

事实上,同期释放的积压剧也有像《千秋令》《落花时节又逢君》这样的“扑剧”,前者几乎毫无热度,后者只因为女主角换脸补拍被讨论,基本上约等于无效播出。招商情况也与播出热度同样惨淡,这两部剧都只有一个品牌投放,40集中有35集都没有广告。这种情况即使播出也很难回本,但行业内向来认为“扑剧也好过压剧”,只要能播出就比压箱底少损失一点。

那么什么样的积压剧才有机会爆?小成本撬动好口碑的黑马剧常有,但几乎不存在“丑小鸭变天鹅”的积压剧,能爆的剧大多原本就是高配置、高质量的好项目。

爱奇艺的《无忧渡》,主演是任嘉伦和宋祖儿,男主演技口碑和人气一直不错,女主在95花里也是颜值和演技兼具,导演是执导过《仙剑三》《花千骨》《三生三世十里桃花》等古偶经典的林玉芬。该剧开播3天热度破9000,除了结局争议外几乎一片好评,从剧本叙事到演员演技再到妆造审美都可圈可点,被网友称“有种经济上行时期的美感”,可以说是2025年爱奇艺的第一个口碑和热度双收的剧,甚至让爱奇艺单日股价都上涨7%。

腾讯视频的《折腰》,女主角同样是宋祖儿,男主角刘宇宁的颜值虽然始终有争议,但战绩可查,主演剧集在三大平台播出均热度破万(爱奇艺《一念关山》、优酷《珠帘玉幕》),导演邓科此前亦有《与凤行》和《赘婿》等爆剧代表作,编剧南镇则写过黑马爆款《传闻中的陈芊芊》。该剧开播6天即成为2025年腾讯视频站内热度值最快破30000的剧集,播出近一半已有爆剧之相,随着剧情展开热度持续走高。

可以看到,这两部剧都有爆剧配置的主创团队,可见立项时就被寄予厚望。《无忧渡》拍摄于2022年下半年,《折腰》拍摄于2023年上半年。当时,宋祖儿刚刚从北电科班毕业,凭借在正午阳光的剧《乔家的儿女》中出演乔四美的出色表现,在年轻一代演员中崭露头角,正是一朵“待爆95花”。任嘉伦凭借《周生如故》《与君初相识·恰似故人归》《请君》等多部热播剧人气高涨,连续两年登上总台春晚的舞台。刘宇宁虽然还没有担纲男主的剧播出,但已经跟刘诗诗拍完了《一念关山》,也正处于“待爆生”的阶段。就在一片待爆的期望中,2023年8月,女主角宋祖儿被前公司员工实名举报偷税漏税,她主演的剧也就成了积压剧。

虽然在2024年8月宋祖儿工作室就发布声明进行了澄清,经税务机关核查宋祖儿无偷逃税款的行为,未曾因税务事宜被处以行政处罚,但直到近期两部剧陆续播出,宋祖儿才重新出现在公众视野中。试想假如这两部剧能如期播出,无论热度还是商业化表现会是何种程度?

可见,积压剧逆袭首先得有爆剧的品相,根本上得质量过硬,从剧本到制作再到演员演技都要经得住时间的考验。从这个角度,古装剧、年代剧都比起现实题材的都市时装剧更有优势,后者一旦积压三年以上,从妆造到议题设置、价值观都容易过时的很明显,更难翻身。

但更多的可能是天时地利人和的运气。比如《折腰》,前有《无忧渡》热播完成了宋祖儿人气和口碑的冷启动,再加上刘宇宁已有两部成绩不错的男主剧打底,延期播出或许歪打正着地打下了更好的基础。

然而像《人生若如初见》则是因为积压而导致生不逢时,气运受损。这部剧以晚清时期反帝反封建革命为背景,编剧是写过《亮剑》《人间正道是沧桑》的江奇涛,导演是拍过《白夜追凶》《问苍茫》的王伟,主演阵容是有流量也有演技的李现、魏大勋、春夏,还有一帮实力派演员助阵,算是兼顾了创作和市场的高配置。该剧2020年10月杀青,2022年7月曾在爱奇艺播出6集后“因技术原因”突然下架,如今时隔三年经一番修改后重新上线,整个市场环境已经变了。虽然整体口碑不错,但剧情和人物争议不断,播出数据和招商情况都不尽如人意,市场预期一再下调,业内普遍表示惋惜。

期望通过释放更多积压剧救市显然并不现实,积压剧不等于优质剧、待爆剧,大部分积压剧都没有《人生若如初见》的质量,更不要谈《无忧渡》的口碑和《折腰》的运气。长剧市场的低迷也并非几部大爆剧能拯救的,就像一部五年磨一剑的《哪吒2》横空出世也救不了持续走低的中国电影市场。

资金困难、成本攀升、广告减少:压在长剧头上的三座大山

积压剧的背后其实折射出困扰长剧行业的一些难题——超长的投资回报周期和极低的资金周转率以及较大的不确定性——从投资的角度,长剧怎么看都不是好标的。

上个月,爱奇艺CEO龚宇在电视剧导演大会上的一番吐苦水就提到“大部分行业是一年资金流转几回,我们行业是一个项目资金几年流转一回”“经常一两年宣传部长都换了,等剧本、等电视剧的播出(审核)都等了3年多”“如果有100部电视剧的话,大概30%多是不亏的”。长剧投资大多是亏损的,资本自然向短剧等更容易赚钱的方向迁移,上游资金紧缺,直接限制了下游制作生产。

与此同时,长剧的制作成本还在不断攀升。根据《2024中国剧集产业年度发展报告》,目前精品剧集的单集制作成本较高,现实题材剧在350-400万/集左右,古装剧在450-500万/集左右,为保证制作质量成本下调空间有限。

更加雪上加霜的是,广告收入也在下降。龚宇透露,爱奇艺2018年品牌广告收入接近110亿,2024年已经萎缩到40多亿。一方面大环境不好,广告主降本增效,长剧营销这种以曝光为主很难衡量效果回报的预算自然是首先被砍的。另一方面,正是由于积压剧这类风险越来越高发且难以预判,也让广告主的合作更加谨慎。早些年,项目刚立项就能靠PPT吸引到广告主入驻,这两年除了《庆余年2》《繁花》《锦绣芳华》等极少数超头部项目能在开播前就招到几十个品牌赞助,越来越多剧无广开播,随着播放数据和口碑的走高才逐渐有品牌投放。

这也不能怪广告主过分谨慎,毕竟以大IP、流量演员为马首是瞻的时代早已过去,平台预判与观众反馈的偏差似乎越来越常见,还是见响再出手更保险。《狐妖小红娘·月红篇》就是一个例子,国漫大IP、演员阵容流量云集、S+级大项目,前期宣推做的很足,开播前从平台到观众都期望值拉满,全剧31个品牌投放,还创造了爱奇艺原创剧集IP授权收入历史新高。然而开播后却一路高开低走,最终任何一个2024年长剧热播榜单都查无此剧。有了这样的前车之鉴,恐怕此后广告主只会更加谨慎。

积压剧更成了商业化的重灾区。积压剧基本都是无宣传空降,前期招商不足,再加上品牌对积压剧的观望态度,因而广告大多靠播出后品牌看情况追投,整体上一定会对剧集商业化回报造成影响。

《人生若如初见》就是一个例子。目前已播出二十多集只有2个品牌投放,而在2022年第一轮播出时6集就有6个品牌,积压后造成商业上的损失可见一斑。再加上播出数据不理想,又争议不断,也影响了广告主后续追投,除非口碑、热度大幅度逆袭,商业化表现大概也很难有起色了。

相较之下,《无忧渡》能凭借好口碑实现商业化的逆袭也实属难得。第一轮播出时前9集无广,随着口碑热度持续上升,广告投放也一直增加,到播完时已有12个品牌投放,总广告数67个。弹幕中可以看到观众欢迎新品牌入驻支持好剧,经过多年市场教育,观众对于广告投放和好内容之间的正向关系已经有了充分的认知。

换个思路,优质的积压剧或许反而是品牌“捡漏”的好机会。一方面,积压剧招商难,广告主有机会以更低成本投中好项目;另一方面,能播出的积压剧相当于已经排除了风险,相较于新剧反而更多了一分保险。

目前期待值比较高的积压剧有:刘亦菲、井柏然主演的《南烟斋笔录》(2018),张若昀、毛晓彤主演的《风起大漠》(2017),宋祖儿、张新成主演的《光荣的制造》(2023)都已经提上日程,主演都比较扛剧,题材也有看点,已经被广告主盯上,招商情况应该不会差;杨紫的《青簪录》,男主换脸补拍从彭冠英传到林更新,迟迟没有官方正式消息,但只要能播,话题性已经拉满了。

还有一批播出遥遥无期的耽改剧:罗云熙和陈飞宇的《皓衣行》、檀健次和陈哲远的《烽火流金》、张凌赫、翟潇闻的《天官赐福》、范丞丞和王安宇的《左肩有你》。这些剧的男主基本已火成一线,如果能播出市场号召力和商业价值还是可以期待的。

观众和短剧不背锅,长剧还需努力自救

有两个点前文一直没有提及,一是微短剧对长剧的冲击,二是观众的变化,这两点是谈到长剧困境时常常被提及的。之所以没有提是因为笔者并不认同这些是长剧困境需要解决的问题,因为解决不了,只能算是需要接受和面对的现实。

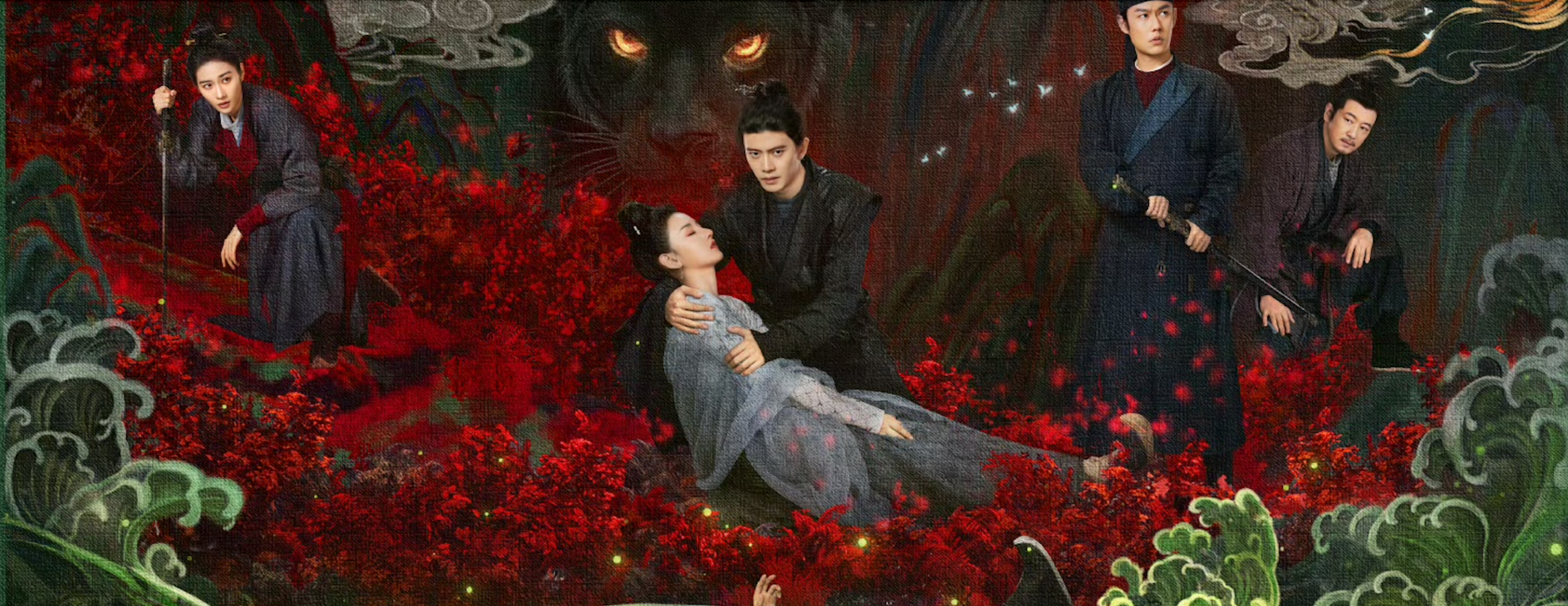

微短剧分流长剧观众、抢夺长剧市场更多是一种凭直觉的归因,事实上二者商业模式不同,受众重合度也并不高,并不是直接的竞争关系。《中国网络视听发展研究报告(2025)》指出,长视频用户呈现明显的圈层化特征,高学历用户和年轻用户一直是长视频内容的主要群体,使用率较整体用户高出近 20 个百分点。而根据秒针系统发布的《中国微短剧市场发展研究报告》称,35-64 岁用户在微短剧重度受众中占比达 68.8%,低线城市、中低收入水平和消费人群比例更高。

而观众确实越来越没有耐心了。龚宇提到用户在单一屏幕上的注意力时长已经缩短到47秒,50%的观众看一集就弃剧,能看完全剧的观众不足10%。去年底优酷副总裁谢颖也曾透露,长视频用户前五集的弃剧率在 50%以上,剧集的完播率只有 20%-30%。但短视频时代,用户注意力和耐心的稀缺不只是长剧面对的挑战,也不只是中国电视剧面对的挑战。

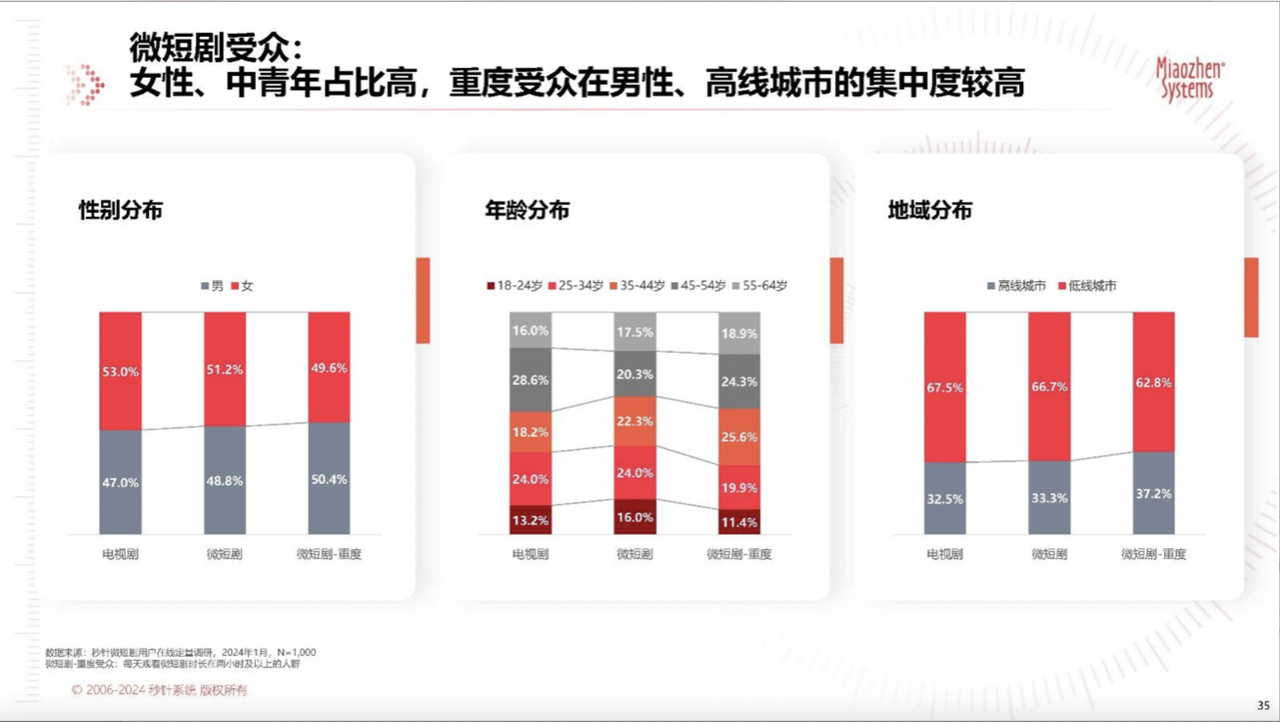

观众的喜好也确实在发生变化。比如《人生若如初见》一手好牌打到如此惨淡的局面,只能说是时运不济。剧的配置和质量都没有问题,但文娱消费环境变了、观众口味变了,五年前甚至三年前观众还有更多耐心去看严肃题材,而现在小红书上甚至有观众直接表示“我知道剧很好,但我就是看不下去,我这种山猪大概就吃不了这种细糠”。大家在巨大的生活压力之下,对娱乐产品的需求更偏向于逃离和治愈现实,连BE(bad ending悲剧结局)、OE(open ending开放式结局)都会被骂,不爽、不甜、不能带来轻松快乐的剧,更是很难进入市场主流。

但与此同时,这两年老剧复兴的潮流,76集《甄嬛传》、78集《知否知否应是绿肥红瘦》、84集《三国演义》被观众用放大镜逐帧看,观众一边反复刷老剧一边感慨着“过去吃的有多好”,这不恰恰说明了观众对好内容的要求是有长期规律的。

其实大家都知道“内容为王”,长剧的困境还是只能靠好内容来解救。但这里也凸显出一个矛盾点,即使在相对公认的标准之下,不同视角看到的“好内容”却并不完全相同。

比如豆瓣评分9.6分的《山花烂漫时》当然是受到观众和行业一致认可的好内容,但若按照商业标准来看播放量、热度和广告数量,可能都要算“扑”了。导演费振翔接受采访时也表示,播放量没那么高、也没赚钱。商业的标准、艺术的标准、社会价值的标准确实很难统一,那有没有可能就不要统一,而是让标准变得多元。

不要忽略了,与其他消费市场一样,文娱消费市场也正在发生着消费分级的趋势,平台和内容生产者应该看到观众人群的细分和需求的细分。在大而化之的IP、演员、播放量和热度值等指标之外,广告主应该看到内容背后真实且细分的人群。在其他营销领域已经不断精细化的当下,长视频内容营销能为广告主提供的玩法和价值,还停留在相对粗放的阶段。想一想,自从2016年创意中插广告诞生之后,长视频营销已经多久没有令人眼前一亮的创新产品了?

长剧的价值很难被替代,就像爱奇艺首席内容官王晓晖所说“观众既有‘简单爽’的情绪需求,也有关于‘生命意义’的精神追求”。从今年上半年爱优腾芒四大平台的春季招商会上释放的片单资源来看,长剧数量并未减少,各平台都在积极应对当前的行业困境。中国长剧市场在萎缩是事实,行业只能自救,比起抱怨环境,能做却没做的事明明还有许多。